相关内容

- 最高法裁判观点:合作纠纷中法院不能以双方没有清算、不能确定亏损为由,驳回原告起诉

- 最高法:认缴制下除特殊原因外,债权人请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司债务承担补充赔偿责任的,不支持(20230921)

- 最高法院再审改判:法官行使自由裁量权应当在法律原则或法律规则范围内以及可参照的相应事实下行使,否则就有可能构成自由裁量权的滥用

- 人民法院案例库:债权人要求公司股东在未出资本息范围内承担补充赔偿责任的,公司股东享有公司对债权人的诉讼时效抗辩权

- 最高法院:保全错误造成他人损失实质上是一种侵权行为,应结合侵权责任成立的要件,审查申请人过错、给被申请人造成的损失以及因果关系等

- 最高法:当事人请求确认合同无效不应受诉讼时效限制,但合同经确认无效后对于返还财产及赔偿损失的请求,应适用诉讼时效规定

- 最高法观点:借款人申请法院调查收集借款是否出借人自有资金,法院是否准许?

- 最高法院:侵权行为主体是个体工商户,以个体工商户为当事人,经营者不是适格被告,个人与个体工商户财产混同不影响个体工商户债务承担

“退一赔三”罚则在汽车销售领域的适用解析

作者:刘园园律师 来源:申同律师

本文仅供交流学习,若来源、作者标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除。

汽车买卖合同纠纷近年高发,许多消费者选择适用《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称“《消费者权益保护法》”)进行维权。对于违反重大交易信息告知义务的行为,适用惩罚性赔偿制裁不诚信销售行为,有助于维护健康、有序的市场秩序。

本文检索了十六个有效案例,旨在探究“退一赔三”罚则在汽车销售领域的适用,供各位参考。

01因生活需要购买车辆,属于生活消费

《消费者权益保护法》第二条规定:消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护;本法未作规定的,受其他有关法律、法规保护。

该法条是对《消费者权益保护法》适用范围的确定,适用《消费者权益保护法》,应当是消费者为了“生活消费”购买、使用商品或者接受服务。

因个人生活需要购买车辆,应认定购买车辆的行为属于生活消费。发生欺诈纠纷的,消费者选择我国《消费者权益保护法》相关规定,为其主张的请求权基础的,应当适用《消费者权益保护法》。

02欺诈的认定

欺诈是一个故意行为,是一方当事人故意告知对方虚假情况或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示的过程。

认定“欺诈与否”主要考虑以下因素:

(一)是否影响到消费者缔约的根本目的;

(二)经营者是否存在隐瞒相关信息的主观故意。

具体而言:

1.经营者具有真实信息告知义务,向消费者提供有关商品或服务的信息应当真实、全面。故,欺诈行为包含故意陈述虚假事实或隐瞒真实情况的行为;

2.经营者主观希望或放任此种行为的发生;

3.被欺诈人陷入错误认识。消费者主观上的错误认识是指对于标的物重要情况上存在认识缺陷;

4.消费者购买汽车属大额消费,购车决定建立在充分获取车辆信息的基础之上,车辆的相关情况将对消费者购车决定产生重大影响。因此,消费者是在产生认识错误后,作出了购买该车的意思表示。

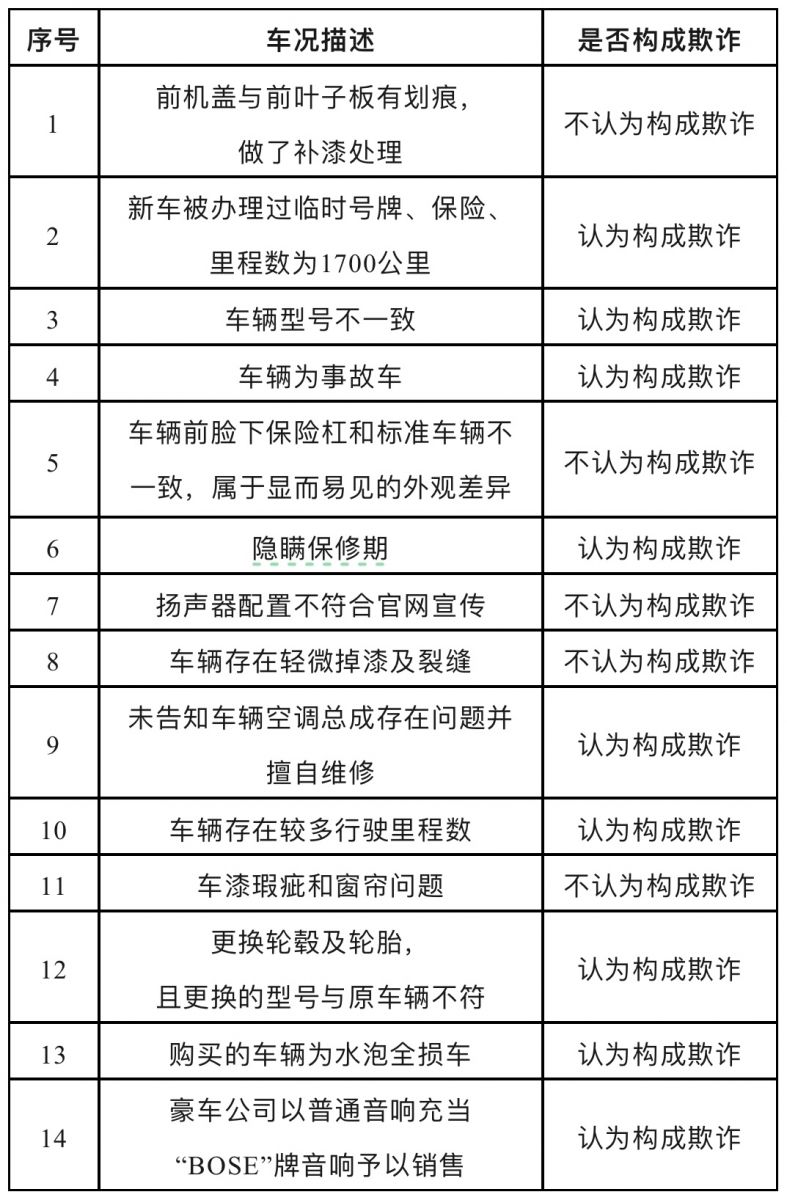

03裁判观点集合

本文检索了十六个有效案例,主要分布在上海地区以及各地发布的指导性案例,供各位参考。

❖ 案例一:车辆存在外观瑕疵不应认定为消费欺诈【案号:(2017)沪0112民初2054号】

案情概况:

2016年8月,原告向被告购买梅赛德斯奔驰轿车R320Business北极白色一台,被告是向案外人宁某某处获得该车。原告接车后发现车辆存在外观瑕疵,故向被告反映并将该车送回被告处。

2017年2月15日,案外人宁某某出具《情况说明》,确认:2016年8月下旬,被告与案外人宁某某通过置换的方式取得涉诉车辆,该车辆为新车,案外人宁某某在该车库存期间对其进行了PDI操作,因发现前机盖与前叶子板有划痕,故进行了补漆处理。案外人宁某某在供货给被告时并未告知被告该PDI操作,被告曾于2016年9月21日向案外人宁某某询问补漆事宜,因案外人宁某某工作人员不了解情况,故对被告做出了错误回复。案外人宁某某现确认及保证对该车除前述PDI处理划痕问题外,没有其他维修动作和行为。

裁判观点:

该涉诉车辆确存在外观瑕疵,对此被告应承担相应的违约责任。根据法律规定,欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示。本案中,涉诉车辆外观瑕疵并非车辆主要部件瑕疵,不属于以次充好的情况,也不影响原告对车辆正常使用,被告的销售行为尚不应认定为消费欺诈。

❖ 案例二:无欺诈故意,不构成欺诈【案号:(2015)徐民一(民)初字第8909号】

案情概况:

2014年11月10日,原告在被告汽车公司签订《汽车销售服务合同》,合同约定:原告购买一辆“2015款昂克拉1.4T领先时尚型”,车价款为153,900元。

2014年11月26日,被告向原告交付系争车辆。系争车辆的车辆型号为SGM7141GAA2、车架号为LSGJB84J8EY213436。在交付车辆时,原告对车况、车型均未提出异议。系争车辆由原告使用至今。2015年4月,原告发现被告交付的系争车辆为“2014款昂克拉1.4T领先时尚型”车型。经审理查明,被告向原告交付的车辆为“2014款昂克拉1.4T领先时尚型”车型,与合同约定的车型不符。

裁判观点:

综合本案审理情况,原告无证据证明被告在介绍、查验车辆时故意告知原告虚假情况或故意隐瞒真实情况,诱使原告作出购买的意思表示。被告抗辩系误将从案外人处调拨的车辆交付原告,在调拨过程中出错。被告为此提供了调拨单及付款凭证等证据证明,被告提供的调拨车辆的材料等证据与原告提车的时间等已形成证据链,本院采信被告关于交付的车辆系从案外人处调拨而来的意见。故本院认为被告并无将2014款车型当作2015款车型交付给原告的主观故意,被告实际交付系争车辆的行为,属履行不当,但尚不构成欺诈。原告要求按购货款三倍进行赔偿,本院难予支持。但鉴于被告实际交付的车型与原告所购买的车型不符,被告作为专业汽车销售商在工作中存在失误,应对其销售商品过程中的失误承担相应的法律责任,因此对原告要求退还购车款的诉讼请求,本院予以支持。

❖ 案例三:无法证实被告存在违约或欺诈行为,未被支持【案号:(2015)闵民一(民)初字第21914号】

案情概况:

经审理查明,2015年8月,原告与被告签订了一份汽车买卖服务合同,约定原告向被告购买一辆奥迪A8L45TFSI舒适型轿车,成交价648,700元。双方约定提车时间为2015年8月30日。原告后付清了车款及服务费。

2015年8月31日,原告至被告处提车,并在被告提供的商品车交车检查确认单上签字确认,内容包括车辆外观清洁,车身表面完好无损,发动机舱内无渗漏,可视部分无损伤、无异常等。原告表示该检查确认单系其付款后被告销售人员直接让其签字的,其未检查过车辆,也未要求检查车辆,并表示补漆的位置在左前轮叶子板处,巴掌大小,有比较明显的色差,肉眼能够看得出。

2015年9月6日,原告因发现车辆左前轮叶子板处漆面有色差,与被告进行交涉。

裁判观点:

本案的争议焦点在于被告向原告交付的车辆是否系补漆车。被告为证明其向原告交付的车辆清洁无瑕疵,向本院递交有原告签字确认的交车检查确认单。原告表示上述补漆肉眼可辨,但其提车时未检查车辆外观即在交车检查确认单上签字,与常理不符。现原告未提供证据证明上述补漆形成于车辆交付之前,无法证实被告存在如其所述的违约行为,故其要求解除合同并退一赔三,于法无据,本院不予支持。

❖ 案例四:车辆行驶里程数为1700公里、办理过临时号牌、保险,不属新车,构成欺诈【案号:(2016)沪0107民初23156号】

案情概况:

2016年4月,原、被告订立《新车销售合同》。此后,原告通过支付首付款及申请贷款方式支付了车价款。2016年5月19日,被告开具机动车销售发票,载明车价款为193300元。付清款项后,被告向原告交付了车辆,车辆型号为DYM6481AAE5,车辆识别代号为LUXG92S08GB011723。此后,原告先后两次至车辆管理部门办理了临时号牌,有效期至2016年7月6日止。原告再次办理临时号牌时,被告知该车辆已三次办理临时号牌,无法再次办理。经查询,该车辆于2016年4月28日已由案外人王爱明办理过临时号牌。截至2016年7月6日,系争车辆行驶里程数为1700公里,此后,因临时号牌过期,车辆未继续使用。

裁判观点:

本案中,原、被告之间所约定购买的车辆系新车,虽然双方对“新车”的理解存在争议,但从市场上购车的普遍情况来看,购买的“新车”显然不应存在车辆曾被出售并办理过临时号牌、保险等情形。因此,系争车辆曾出售并已经办理过临时号牌这一节,对原告作出是否购车的决定存在重大影响,被告理应在购车前将此信息充分告知原告。关于被告辩称因系争车辆系从其他公司处调拨而来,故其对相关事实并不知情,本院认为,被告作为专业从事汽车销售等相关业务的公司,理应有能力对其销售的车辆情况作充分、完全的了解,对于调拨而来的车辆,理应充分核查其相关信息。现被告以其不知情为由主张其不构成欺诈,本院不予采信。综上,被告在售车过程中隐瞒重要事实,已构成欺诈,依法应当承担赔偿责任。原告作为消费者,要求退还车款,并按车价款二倍予以赔偿,于法有据,本院予以支持。

❖ 案例五:车辆型号不一致,构成欺诈【案号:(2016)沪0118民初9330号】

案情概况:

2016年6月3日,原告与被告签订车辆《买卖合同》,该合同的表格中明确车辆型号为福特进口探险者2.3T风尚16款汽车,颜色为黑色,包括车辆保险,总计439,000元。

之后,被告向原告交付一辆车架号为1FM5K8DH6GGB45328的奥尼斯探险家白色汽车。

关于福特进口探险者汽车和原告处的奥尼斯探险家两者的长、宽、高度一致。存在如下区别:两者的反光镜及按钮开关、天窗的按钮开关、车辆副驾驶下的铭牌、加油的油箱盖内的警示标志、副驾驶的遮阳板上的警示标志、发动机号标注的位置及雾灯均不一致,而且原告车辆的雾灯没有相应的线路和开关。原告主张,在无对比的情况,原告一眼看上去无法看出两者区别。两被告主张,两者所有的参数都一致,发动机型号也一致,主要性能无任何区别,两者的售价也一致,两被告也没有为此谋取暴利。两被告确认福特进口探险者2.3T风尚16款即为福特汽车官网的福特探险者(进口)2.3L车型。

裁判观点:

原告提供的证据足以证明被告作为专业的汽车销售方明知原告要购买福特探险者汽车,而故意向原告交付与福特探险者汽车外观极为相似的奥尼斯探险家汽车;在相近时期,福特探险者汽车的售价还略高于奥尼斯探险家汽车;被告又在《新车交车确认表》将车型填写为探险者汽车,误导原告,使原告接收了奥尼斯探险家汽车。虽然两被告称并没有因此获取暴利,但获取暴利并不是构成欺诈的必要条件。本院据此认定被告向原告交付奥尼斯探险家汽车存有欺诈,对原告要求被告按购车款的3倍赔偿原告受到的损失1,265,400元的诉讼请求,本院予以支持。

❖ 案例六:出售事故车,构成欺诈【案号:(2021)沪01民终14617号】

案情概况:

原告欲购买二手汽车,2021年3月22日与被告公司工作人员通过微信方式进行沟通,工作人员告知原告,公司不收事故车和大修车。

5月8日,原告前往被告公司看车、试驾,并与被告公司签订《二手汽车买卖合同》一份,原告支付40,000元,被告交付案涉车辆。

2021年5月12日,原告将案涉车辆委托上海 XX 有限公司进行检测,评估结果:左前大梁变形钣金修复,定义为事故车。发动机拆卸、渗油。公里数调表。

同年6月2日,被告公司在未告知原告的情况下,通过车辆定位拖走案涉车辆。

裁判观点:

本案中,通过被告公司的工作人员与原告的微信聊天记录可以看出其员工承诺涉案车辆非事故车,但在案证据表明涉案车辆为事故车。被告公司向原告提供了虚假信息,对原告的选择造成影响,导致原告陷入错误认识,并作出错误的购买商品的意思表示。被告的行为构成欺诈。原告要求其承担退一赔三的责任,并承担检测费于法有据,本院予以支持。

❖ 案例七:显而易见的外观差异不构成欺诈【案号:(2016)沪0112民初28484号】

案情概况:

2016年3月14日,原告作为购车方(乙方)与被告作为销售方(甲方)签订《汽车代购合同》。

2016年3月15日,被告向厦门保某某出具提车委托书一份,载明:兹有本公司向贵公司购买壹台保某某Cayman,铑银/黑,车架号:WPOAA2983FK163552轿车,现委托xxx到贵处办理该车辆的提车手续。新车交车单载明公里数为17。

涉案车辆前脸下保险杠与保某某Cayman标准车辆不一致。

诉讼中,原告明确要求被告退一赔三的理由为:

1.车辆外观存在缺陷,与官网标准车辆不一致;

2.车辆系二手车。

裁判观点:

对于车辆是否系二手车的问题,被告提车时新车交车单载明的公里数仅为17,且被告提车后一周左右即向原告交付车辆,由此可见被告向原告交付车辆时,车辆公里数尚在合理范围内。另外,汽车需缴纳一次购置税,一般而言于新车购买时缴纳,原告缴纳购置税、投保的情况和购买新车的方式并无矛盾。现原告提供的证据虽可证明电脑系统内车辆信息记录为已向客户交付,但尚不足以和其他证据形成有效的证据链证明该车已经实际交付,并存在二次销售的情况,且被告存在故意告知虚假情况或故意隐瞒真实情况的行为。

对于车辆外观存在瑕疵的问题,车辆前脸下保险杠和标准车辆不一致,属于显而易见的外观差异,可见被告交付车辆时对外观差异并未故意告知虚假情况或故意隐瞒真实情况,然原告于交付车辆时并未提出异议,可视为原告对车辆外观的认可,且原告提供的现有证据不足以证明上述外观差异对车辆安全性能及使用功能造成了实际性的影响。综上,根据本案现有证据,无法认定被告存在《消费者权益保护法》意义上的欺诈行为,故对于原告要求赔偿三倍购车款的诉讼请求,本院难以支持。

❖ 案例八:“保修”期的起算对车辆的实际价值以及消费者的购买决策具有重大的实质性影响,未如实告知构成欺诈【案号:(2019)沪0117民初17596号】

案情概况:

经审理查明,2019年6月16日,原告与被告签订《汽车销售合同》一份,原告购买名爵锐腾20T自动尊享氙灯版汽车一辆;车身颜色/内饰为外观白色/内饰黑色;总价为120,000元(含车价、保险、税、上牌及贷款手续费)等。

2019年8月10日,原告发现涉案车辆无法启动,遂于次日至上海某汽车修理有限公司对该车辆的故障进行了检修,更换了该车的蓄电池,原告为此支付汽车修理费720元,维修工单显示该车的保修起始日期为2018年5月21日。由此原告得知涉案车辆为“试驾车”,遂与两被告进行交涉,但未果。

裁判观点:

两被告合作销售给原告的涉案车辆系一辆“试驾车”,其“保修”起始日期为2018年5月21日。而原告购车日为2019年6月17日(发票开具日)。也就是说,在原告购买涉案车辆前该车已经开始起算三包的保修期,致使原告在发现涉案车辆出现蓄电池故障后,无法享有应有的三包权益。

被告作为销售商,对其出售车辆的重大信息应有合理审慎审查义务,并应将涉案车辆信息如实、全面告知原告,以供原告作出选择是否购买涉案车辆。根据查明的事实,在原告购买涉案车辆前一年,已经开始计算涉案车辆的“保修”期,被告未履行此项重大事项的告知义务,且“保修”期的起算对涉案车辆的实际价值以及原告的购买决策具有重大的实质性影响。

❖ 案例九:未对消费者的人身健康和安全构成潜在威胁以及实质损害,不应苛求经营者退一赔三【案号:(2019)沪0117民初1273号】

案情概况:

被告系一家专业销售林肯牌系列汽车的经销商,原告于2018年11月15日至被告处的车辆展示大厅观看2018款林肯尊耀版展示车,在向被告业务员问询洽谈中,被告业务员向原告推荐了本案涉案2017款林肯尊耀版车辆,经双方议价后,原、被告当日签订《汽车买卖合同》一份,合同第一条载明涉案车辆单价380,800元,型号规格为林肯“MKX尊耀2.7T2017款”。

原告使用涉案车辆一段时间后,登录林肯汽车公司官方网站,发现网站中有关2018款林肯MKX尊耀版车辆配置参数表“信息娱乐系统”一栏中,载明该系列车型音响系统配置为“Revel高级音响系统(13个扬声器)”,而涉案车辆仅有9个扬声器,且扬声器没有Revel品牌标志,遂怀疑涉案车辆扬声器配置并非林肯汽车MKX尊耀版标准核心配置件,出售前存在改装的情形,认为被告存在欺诈,遂通过上门及电话联系方式向被告交涉,要求被告按消费者权益保护法的规定承担退一赔三责任,遭被告拒绝。现原告因交涉未果,遂成讼。

裁判观点:

本案争议的焦点,一是被告交付的车辆音响系统配置为9个扬声器是否构成欺诈;二是涉案车辆左后门框下存在的掉漆和裂缝,是否属于被告隐瞒了交付前业已存在的事实而构成欺诈。

对争议焦点一。本院认为,被告交付的涉案车辆音响系统配置为9个扬声器,不违背合同以实车为准的约定,被告并不存在欺诈行为。退一步而言,即使交付的涉案车辆存在扬声器配置数目减少的情形,也不会对原告的人身健康和安全构成潜在威胁以及实质损害,故原告也不能苛求被告退一赔三的责任。

对争议焦点二。本院认为,被告交付车辆时,原、被告共同签署了《车辆交接书》,该交接书由原告在“外观及漆面”项目完好无损一栏打钩并签名予以确认,且原告庭审中自述在使用车辆一个月内发现车辆存在掉漆和裂缝,故不能排除掉漆和裂缝系原告在使用过程中形成的可能。退一步而言,即使掉漆及裂缝在涉案车辆交付前业已存在,但由于受损漆面及裂缝比较轻微,通过抛光打蜡处理即可,此类轻微瑕疵即使销售商在新车交付前做过处理,也属于合理的整理行为,销售商未告知不构成对消费者知情权的侵犯,更不构成欺诈。

❖ 案例十:未告知车辆空调总成存在问题并实施维修的行为构成欺诈【案号:(2017)沪0112民初20301号】

案情概况:

2017年3月31日,原、被告签订《汽车销售合同》一份,约定原告向被告购买福田牌多用途乘用车一辆,合同总价款142,600元(包括车辆单价134,000元、保险费7,000元、服务费1,600元)。

2017年4月28日,原告从被告处提走上述福田车辆。同日,被告向原告提供系争车辆的《保修保养手册》,在该《保修保养手册》中明确约定:退换车的使用补偿及计算公式:〔(车价款(元)X行程里程(km)/1000〕X0.8%,在此之前,被告对系争车辆进行了PDI检测。在PDI检测过程中。该份《保修保养手册》已包含PDI检查表,但系争车辆的PDI检查表内容为空白。在被告向原告交付系争车辆之前,被告已发现系争车辆的空调总成存在问题并予以更换,但未向原告如实告知上述情况。庭审中,原告坚持认为被告未告知更换空调总成且予以更换的行为已构成欺诈并要求退一赔三,但被告辩称系在PDI检查中发现问题且维修的行为未构成欺诈,致调解未成。

裁判观点:

本案的争议焦点为被告隐瞒系争车辆未交付即被维修的事实,是否构成对消费者的欺诈,是否须承担退款、赔偿相关损失及三倍价款惩罚性赔偿的责任。

在《汽车买卖合同》中,PDI检测内容是否属于消费者知情权的范围,应根据一般消费者的认知能力、消费心理及对消费者选择权行使的影响作出判断,直接影响消费者选择权行使和真实意思表示的信息,属于经营者应当主动披露的信息。《消费者权益保护法》关于保护消费者知情权和选择权的有关规定、经销商负交付新车的合同义务以及交易商所要求的信义义务。

如维修行为发生后,经销商明知车辆存在瑕疵并作修理处理,却未在该车交付前向消费者主动披露相关维修信息,导致消费者在购买前并不知悉自己购买的新车存在瑕疵的行为应属于欺诈。

综上,本院认定被告未告知系争车辆空调总成存在问题并实施维修的行为,实际已侵犯了原告作为消费者的知情权,即对原告是否购买系争车辆的选择权行使和真实意思表示均产生直接影响,故被告的上述行为实际已构成对原告的欺诈,应承担相应法律责任。

❖ 案例十一:经销商的行为对购车者的知情权产生了一定的影响,但尚不构成欺诈【2018年度十大侵权损害赔偿案例之七】

案情概况:

购车者起诉称,其购买的是英国全新进口“宾利”新车,但经销商在交车前对油漆和窗帘的处理未予告知。经销商销售的是一辆大修过的问题车,给其造成了巨大损失,遂诉至法院,请求法院判令退还价值550万元的车辆,并三倍赔偿1650万元。

裁判观点:

最高人民法院第五巡回法庭认为经销商提供了车辆的全套正式进口手续,车辆未被他人使用过,经销商提供的车辆符合合同约定;本案中并不存在影响购车者缔约根本目的的情形;经销商签订合同将该车销售给购车者时,对于车漆瑕疵和窗帘问题并不知晓。因此,虽然经销商的行为对购车者的知情权产生了一定的影响,但尚不构成欺诈,不应适用“退一赔三”的惩罚性赔偿规定。综上,最高人民法院第五巡回法庭作出终审判决,撤销一审法院关于“退一赔三”的判决,酌定经销商赔偿购车者11万元。

❖ 案例十二:车辆存在较多行驶里程数,明显不符合新车的要求,构成欺诈【上海市第一中级人民法院消费者权益保护典型案例之二】

案情概况:

2016年2月9日,沈某某与上海Y汽车技术服务有限公司(以下简称Y公司)签订《汽车代购合同》。2016年2月25日,Y公司交付价款为24.8万余元的车辆。Y公司证明系争车辆至2016年4月28日,公里数3243公里。维修履历显示,该车于2015年12月15日进行过PDS维修,于12月16日进行过5000公里保养,当时车辆里程显示为3001公里。沈某某以所购车辆非新车,Y公司隐瞒维修、保养记录、篡改里程数为由诉至法院,要求解除合同,承担“退一赔三”责任。Y公司向法院提供补充合同载明:此车为展示车,油漆面有划伤,沈某某已确认此车并完全知晓此车实际情况。沈某某不认可此补充合同的真实性。

裁判观点:

一审法院认为,Y公司未提供相应证据证明该定检非系因销售车辆所致,且系争车辆于2016年4月28日经Y公司确认,里程为3243公里,该车辆里程存在不符常理之处。即便补充合同系真实的,并未体现沈某某认可该车辆非系全新车,故应当认定Y公司销售中存有欺诈行为,现沈某某主张解除购车合同、承担“退一赔三”,符合法律规定,予以支持。

❖ 案例十三:擅自更换轮毂及轮胎,且更换的型号与原车辆不符,构成销售欺诈【2018年度中国十大影响性诉讼之四】

案情概况:

2017年2月26日,王某某在杭州某某汽车销售服务有限公司处选购奔驰CLS320轿车一辆,双方签订了汽车销售合同,售价为658000元。2017年3月15日,王某某向该公司支付了购车款以及14000元的服务费,共计672000元。同日,该公司向王某某交付一辆白色奔驰CLS320轿车,交付时车辆的轮毂及轮胎型号为18寸。

该公司向王某某交付的《货物进出口证明书》《中华人民共和国出入境检验检疫进口机动车辆随车检验单》以及《车辆一致性证书》显示,案涉车辆适配轮毂及轮胎应为19寸,该公司认可自行更换了案涉车辆的轮胎。王某某无法验车上牌,与该公司协商不成,遂提起诉讼,要求撤销合同,返还车款,并要求按照购车款三倍赔偿。

裁判观点:

杭州市滨江区人民法院一审认为,王某某购买汽车的行为属于生活消费,其与案涉公司之间的车辆买卖合同应适用《消费者权益保护法》的规定。案涉公司隐瞒曾更换过轮毂及轮胎,且更换的型号与原车辆不符的情况,主观故意明显,构成销售欺诈,故判准解除合同,案涉公司返还购车款并按照购车款658000元的三倍支付赔偿金计1974000元。

❖ 案例十四:汽车返修事实发生在出厂销售之前,经营者无法知晓该返修事实,不构成欺诈【南京市秦淮区人民法院发布十大消费者权益保护典型案例之五】

案情概况:

2019年1月,原告丁某在被告某汽车销售公司处购买全新汽车一辆,价格为390000元。原告依法纳税和购买车险后,发现该车内有一张第三人某汽车生产商于2018年10月出具的《商品车返修单》,对车辆消音器进行返修。

车辆合格证发证日期为2018年8月,该车系2018年11月被告从第三人处某汽车生产商购买。原告认为被告故意隐瞒车辆曾经返修的事实,交付不符合约定的车辆,构成欺诈,合格证签发于返修事实之前,不符合产品质量法的要求,主张退一赔三。

裁判观点:

法院认为,返修事实发生在出厂之前,不是出厂、销售、使用之后的维修,被告无从知晓返修事实,原告没有证据证明被告知晓该事实并隐瞒,原告主张的欺诈证据不足。案涉车辆更换消音器系在出厂销售之前,在第三人总装生产车间完成,是生产厂家依据内部流程文件规定进行的个别零配件的更换,不会对整车质量产生影响,无需另行签发合格证。综上,依法驳回原告的诉讼请求。

❖ 案例十五:购买的车辆为水泡全损车,构成消费欺诈【苏州市中级人民法院发布涉互联网十大典型案例之三】

案情概况:

某汽车服务部在某直播平台注册账户,主营二手汽车销售,高某系该服务部直播带货主播。高某在直播间与郭某确定车辆信息、价格及交付事宜,又在线下以个人名义与郭某签订《转让二手车协议》。高某在直播时作出的承诺及书面协议均确认车辆无重大事故、无水泡、火烧。购车后郭某发现该车辆为水泡全损车,遂诉至法院,要求某汽车服务部、高某共同承担“退一赔三”责任。

裁判观点:

高某并非汽车服务部雇员,其系借用汽车服务部账户在直播平台销售二手汽车,应认定汽车服务部为直播平台经营者。郭某基于合理信赖,有理由认为合同相对方应为经营者即汽车服务部。高某对车辆质量应负有相应检查责任,其对购买人做出虚假承诺,使郭某作出错误的意思表示并购买案涉车辆,应认定构成欺诈。高某与郭某签订书面协议,应与汽车服务部共同承担赔偿责任。故法院判令汽车服务部、高某共同向郭某承担“退一赔三”责任。

❖ 案例十六:豪车公司以普通音响充当“BOSE”牌音响予以销售,构成欺诈【案号:(2019)渝01民终730号】

案情概况:

2015年3月6日,某公司(甲方)与陈某(乙方)签订《汽车销售合同》,主要约定:乙方向甲方购买保时捷Macan,指导价558000元,车身颜色桃木红、内饰颜色黑色。主要配置:桃木红金属漆、行李架、铝合金车窗镶边、18寸MacanS车轮、胎压监测、BOSE音响、彩标、免钥匙进入系统,车架号:WP1AA2959FLB15794,此车必须按揭。车辆总价619800元。

后经鉴定:虽涉案车辆车内音响处表面粘贴“BOSE”牌标识,但经勘查、比对,涉案车辆音响系统为非“BOSE”品牌保时捷车载音响系统。

裁判观点:

汽车音响虽然不涉及车辆行驶安全,但“BOSE”音响价格昂贵……消费者对其所购商品享有知情权,经营者都负有如实告知商品信息的义务,通过确保消费者的知情权使得消费者能基于其真实意愿作出意思表示并正确行使相关权利。涉案车辆品牌溢价较高,从合同对各部件配置的明确约定中亦可看出,消费者购车系对该汽车品牌的信赖及整车高端配置的追求,消费者期待购买的是整车而非是某个局部,应按整车“退一赔三”标准予以主张。同时,消费者作为弱势一方,并不具备专业知识,其对商品真伪的甄别能力有限,涉案车辆音响造假行为并非普通人肉眼可以察觉,如消费者未发现此类商品瑕疵,则销售商可以因其欺诈行为获得超额利润而免于法律责任。故此类情况下,按整车“退一赔三”处理对于销售商亦属公平,亦有利于促进该行业的规范自律、健康发展。

本表是根据上述案例进行的汇总,仅供参考。

汽车销售欺诈类案件,由于每个案件事实细节各不相同,而事实细节的差别直接影响了对“欺诈”的认定,而法院对于销售欺诈的认定主要在于双方的举证以及经营者的欺诈行为是否对消费者产生实质性的影响。

一般来说,涉及车辆轻微的调整、修复、改善行为,不涉及消费者人身健康和安全,可能不构成消费欺诈,“退一赔三”不会获得支持。但是,这些会对消费者的消费心理和财产利益具有一定的影响,经营者应向消费者如实告知,经销商未予告知,可能会违反《消费者权益保护法》第八条第一款和第二十条第一款的规定,侵犯了消费者的知情权,承担相应的赔偿责任。

涉及车辆的动力系统等主要系统,主要零件及全车的主线束,危及车辆安全性能、主要功能和基本用途的,则有可能构成消费欺诈,“退一赔三”将获得支持。

总之,经营者在开展销售活动时,应严格遵守法律、法规的相关规定,诚信经营;消费者在购买汽车类大宗商品时,应更加仔细审查,维护自己的合法权益。